NEWS RELEASE:全般 3

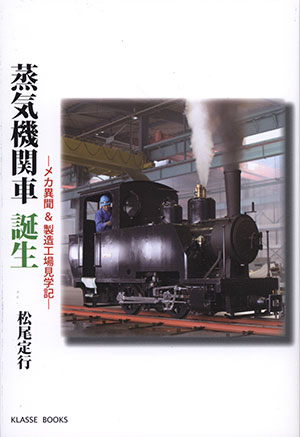

| No.3048 【クラッセ】新刊:蒸気機関車誕生-メカ異聞&製造工場見学記- | |

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-01-01 23:09:56 |

|

株式会社クラッセ

このたび小社では、松尾定行著『蒸気機関車誕生-メカ異聞&製造工場見学記-』を刊行いたしました。 本書は「蒸気機関車を新製します」と鉄道車両メーカーの人から告げたられ著者が、工場へ足を運び、製造工程を徹底取材したドキュメンタリーです。合わせてぼう大な資料からメカニズムを学び、21世紀における“最新鉄道車両”への理解において、著者はこの分野で相当の知識を得たと確信しています。福島市にある車両メーカーが収蔵する未来へ向けた蒸気機関車製造マニュアルと、国立国会図書館に眠る蒸気機関車教本の掘り起こしに奔走し、多くの鉄道書執筆で活躍する著者が、蒸気機関車製造過程のドキュメンタリーを平易かつドラマティックに説き明かす揮身の一冊となっております。 はじめに [前略] かくなるうえは、物理や化学の門外漢とはいえ、メカニズムの勉強に本腰を入れて取り組むしかない。私は、市販されている書籍のほか、国立国会図書館に所蔵されている蒸気機関車の教科書類を読みあさった。蒸気機関車が国産できるようになった大正期から戦後すぐまでの約三〇年間にわたって、予想したとおり、多数のテキストが出版されており、国立国会図書館は、それらを電子データ化して、一般の閲覧に供している。 つまり、本書は、製造工程のルポルタージュを進めるなかで、メカニズムの摩訶不思議にタテ書きで切りこむという、まったく渾身の力をこめた空前の試みなのである。 本書の序章は、メカニズムの基本を真岡鐵道C12形66号機を例にとって示したものです。基本は大丈夫という方は読み飛ばしてください。 本書の山場は第二章です。蒸気機関車のメカニズムで常識となっている、ある事柄に私なりの疑問をぶつけてみました。 書 名 : 蒸気機関車誕生 -メカ異聞&製造工場見学記- 発行日 : 2013年10月31日 初版第1刷発行 定 価 : 本体1600円(税別) 著 者 : 松尾定行 発行人 : 富田康裕 発行所 : 株式会社クラッセ ウェブサイト http://www.klasse.co.jp/ 図書符号: ISBN978-4-902841-17-6 C0065 \1600E 表紙写真/本文写真協力 LGR-P 図版版下 PIG-D′S 印刷・製本 モリモト印刷株式会社 [著者略歴] 作家。昭和24年長崎県諌早市生まれ。広島大学卒。雑誌編集部勤務の後、「きしゃ旅ライター」として鉄道・旅をテーマとする出版物の編集・執筆に取り組んできた。『鉄道ジャーナル6月号別冊SL大集合』鉄道ジャーナル社刊、『週刊SL鉄道模型』添付冊子「名車と絶景列島紀行」全70回講談社刊、『「鉄道と旅」お宝図鑑』プレジデント社刊など著書多数。 目次 はじめに-7 序章 蒸気機関車のメカニズムを学ぶ-11 水と石炭が蒸気機関車の力の源-13 着火から走行態勢が整うまで-15 「空気圧縮機」-17 「給水温め器」-19 半球形の蓋のなかは?-21 機関士席に座ってみよう-25 ドレインを切る-28 水よし! 蒸気圧よし!-30 正面の丸い扉を開いてみたら-33 各地で開かれた「投炭競技会」-36 惰行こそ鉄道の真骨頂-38 黒い機関車も磨けば光る-41 第一車 蒸気機関車づくりがスタート-43 焼き曲げ加工-44 「ボイラー」は“水を入れ、火にかけた薬罐”-47 協三工業(株)へ福島復興支援の申し出-49 図面を起こすのに三カ月以上-51 軌間762ミリ、運転整備時重量6.1トン-53 創立から七〇年あまり、従業員約一〇〇名-55 「走り装置」と「弁装置」を形成する部品の数々-57 「ピストン棒」と「主連棒」の接続部を「クロスヘッド」という-60 動輪にかぶさる上下二段の棒に注目-62 「返りクランク」でUターンして、力の一部は「シリンダー」へ返る-64 「シリンダー」は上中下三段に分かれている-68 東日本大震災の翌年-71 かしめ作業-74 「煙管」四一本を差しこむ-77 精度はプラス0.014ミリ~マイナス0.011ミリ-80 第二章 蒸気機関車を組み立てる-83 「逆転機」「弁装置」の奥義-84 「ボイル・シャルルの法則」-86 「蒸気機関車の発達」とは?-88 「逆転機」「弁装置」を備えたわけ-90 「スチーブンソン式弁装置」と「ワルシャート式弁装置」-92 「シリンダー」各部の動きと蒸気の変化-94 「気圧線図インジケーター・ダイヤグラム」-98 「先開き」時の一撃は、げに強烈だ-100 「後進フルギア」「ミッドギア」「前進フルギア」-103 「加減リンク」が左右へ振れる-106 「背圧」にはプラスの面もある-110 「ピストン」の死点で蒸気機関車が停止したら、どうなるか-113 2πR、約5メートル50センチ-115 第三章 蒸気機関車を仕上げる-119 1両の製造費は……-120 鉄道車両ならではの部品も立ち上がってきた-122 「過熱式蒸気機関車」の先進性-127 蒸気機関車の性能とは?-129 煙突は動輪と一体となった-131 レールにのった「6トン蒸気機関車」-136 37キロレール、約100メートル、直線-138 「窯染め」が艶を生み出す?-140 産声を上げる可愛らしい鉄の塊-142 黒と銀色に輝く車体-146 運転室に上がってみよう-148 「6トン蒸気機関車」を運転する-152 蒸気ブレーキ-154 式典で加藤社長、涙の挨拶-155 行き先は那珂川清流鉄道保存会-157 付章「SLやまぐち号」の奇蹟-161 「悠久の時間」「半永久の生命(ときいのち)」-162 石炭は「燃え切り」の早いところにたくさんくべる-163 難所の頂点に横たわる長大トンネルの直前で、わずかな救い-165 集煙装置のないC57形1号機-167 いてもたってもいられず、SLのそばへ-168 サンタクロースの帽子をかぶった乗務員-170 今も見られる小型蒸気機関車 ①関東鉄道4号機関車-174 ②関東鉄道5号機関車-176 ③愛知こどもの国協三工業B11-178 ④防石鉄道クラウス2号機-180 ⑤貝島炭礦専用線アルコ22-182 あとがき-187 資料編-190 参考文献-196 著者プロフィール-198 |

|

|

|